2025.12.18

2025.12.09

トレッキング最終日

Low camp → siding → Pokhara

夜中から大雨

目覚めても止む気配なし

最後のチベタンブレッドとミルクティーを味わいながらも雨を思うとちょっとへこむ

天気予報見ても一日中雨

だからザックの中身を防水バックにしっかりいれて

レインカバーを上からかけて

自分も雨具を着て歩き出す

最後の最後に雨

もくもくと2時間40分歩く

途中一瞬だけ霧が上に上がって山が見えた

見える山が雪化粧した

芯まで冷えてしまって今回のトレッキングが終了した

ここからは車でポカラに戻る

雨具を脱いで座席に座りほっとしたのは一瞬

ここから1時間地獄だった

こんな思いするなら歩きたかった

ガタガタなんて表現ではいい表せない道

崖から落ちそうな瞬間があったり、スタックしそうになったり、内臓がかき混ぜられて祈るしかない

ドライバーの携帯はひっきりなしに鳴り、その度に電話に出てお気楽に話してる

子もジェットコースターみたい、と最初は楽しんでたけど隣でわたしがあまりにも無口で険しい顔をしていたのだろう、ぱたと喋らなくなった

やっぱりここはネパールだった

ポカラに着いても雨

クマルさんの奥様の実家でぐるぐるの内臓を落ち着かせるべく、ブラックマサラチャイをいただく

心身ともに回復する

ダルバートをご馳走になる

前回とまた違うタルカリでまたまた美味しかった

手で食べる子の手捌きが上達してる

ホテルに戻り5日ぶりにシャワーを浴びる

子の長い髪の毛は洗わない期間、自分の油分でサラサラ

ツヤツヤ。わたしの髪はパサパサ泡立ちが悪い

次いつネパール行く?

いつかな?

あのおばあちゃんが生きているうちにまた来ようね

奥様の実家でネパール語しか話せないおばあちゃんと

ネパール語のわからない我が子がふたりで椅子に座り

穏やかに空を見上げていた姿

いい時間だった

まだネパール旅は続きがあるけど

トレッキングは終わり

次があるならやはりわたしはエベレスト側の山に行きたいな。ラリグラスが咲く季節にまた歩きたい。

2025.11.29

トレッキング4日目

High camp → Mardi Himal view point 4200m →

Low camp 2700m

早くに寝袋に入ったけど、キッチンの音、歯磨きの音、

水を流す音、いろんな音と匂いが部屋の外からしてくる

その音を子守唄にいつの間にか寝ていた

が

深夜12時くらいにトイレに行きたくてソワソワしてくる

でも一緒に寝てる2人を起こしてしまうかもしれないし

と思い我慢する

でも今朝はみんな早起きをする日

深夜3時

我慢も限界まできている

少しずつ外の通路をヘッドライトを付けてトイレに行く人が出てきた

よし、今起きよう

日の出をビューポイントで見るために4時に歩き始めるから、今日は歩く服を着て寝た

子の準備を手伝ってたらわちゃわちゃしちゃうから

自分のことを簡潔にするために

着ているダウンのポッケにいれて、凍るのを防いでおいた

コンタクトレンズをまずはつける

山の朝を考えるとレーザー手術しようかなーとも思うけど

未だその一歩が踏み出せてない

全てが見えると都合悪い時もある

見えないくらいが世界が美しい時もある

am4:00

防寒着をしっかり着て、ヘッドライトの光を頼りに歩き始める

少し進んで遠くを見上げるとヘッドライトの光の道が

蛇行して長く山頂に向かって続いている

富士山登山のようだ

7時間くらい寝てるとはいえ、早朝だし、寒いし、3500mあるし、子の足元がおぼつかない

声をかけながらゆっくりゆっくり、一歩ずつ進んでいく

途中で足を止めると後ろがつかえるくらい歩いている人が多い

周りを見ながら休憩できる岩を見つけてはちょこんと腰掛けて息を整えて、また歩く

エネルギーバーを食べながら、ハイチュウを口に入れながらam6:10、ビューポイントに着いた!

うっすらあたりは焼けてきていてピンク色になってきた

朝日に間に合った!

やった!

子と友とここまで歩いて来れた!

泣いてしまった

子に〝お母さん、なんで泣いてんのー〟

と無邪気に質問される。といわれても涙が自然とでちゃうんだから仕方ない。

本当にがんばった

小さな体でがんばった

もしかしたらポイントまで辿り着けないかもなと、高山病になったらもともこもないし、あきらめることも頭に浮かべつつ歩いていた

つらそうな時はタイムレスを歌ってテンション上げて

子に対する称賛と自分に対するネパールを離れていた11年のあらゆること

新しいこと、変化しないとついていけないけど自分をなかなか変えられなくて苦しいこと、楽しいこと

きっとこの先も色んなことたくさんあるはず

でもどうにかなりそうな気もしてきた

たぶん

もう残り少ない人生

眉間の皺が残念なくらい11年で深くなっている

日々どう生きていこうかな

どんどん太陽が上がっていく

月と星がどんどん薄れていく

ピステル、全ての山の輪郭がくっきりしてきた

ガイドのクマルさん家族はクマルさんと息子のアディプがビューポイントまで辿り着けた

奥さんとお姉ちゃんも一緒に朝日を見たかったけど

体調が第一

あまり山頂にいても体が冷えてくるので頃合いを見て

ロッジまで歩き出す

もうあたりはくっきり全てが見渡せる

こんな崖のとこ歩いてきたんだねー

ヘッドライトでは見えなかった景色に改めて

びっくりしてる子

くだりは楽だねとどんどん進んでいく後ろ姿

頼もしくも心配もある

am8:00ロッジに戻る

お腹すいたー

もちろん、チベタンブレッドとミルクティー

今日は2枚食べたいくらいあっという間に食べてしまった

荷物を片付けて今日の宿泊のロッジのあるLow campへ

あっという間に着いてしまった

昼はダルバート

ロッジのご飯はとにかく時間がかかる

頼んでから作るからか大体毎回1時間くらい待つ

その間にチャウチャウというスナックを食べる

インスタラーメンを袋の中で砕いて皿に出し

刻んだ紫玉ねぎとトマトとかパクチーを付属の粉末調味料で混ぜたものがチャウチャウ

なんかうまい、手が止まらない

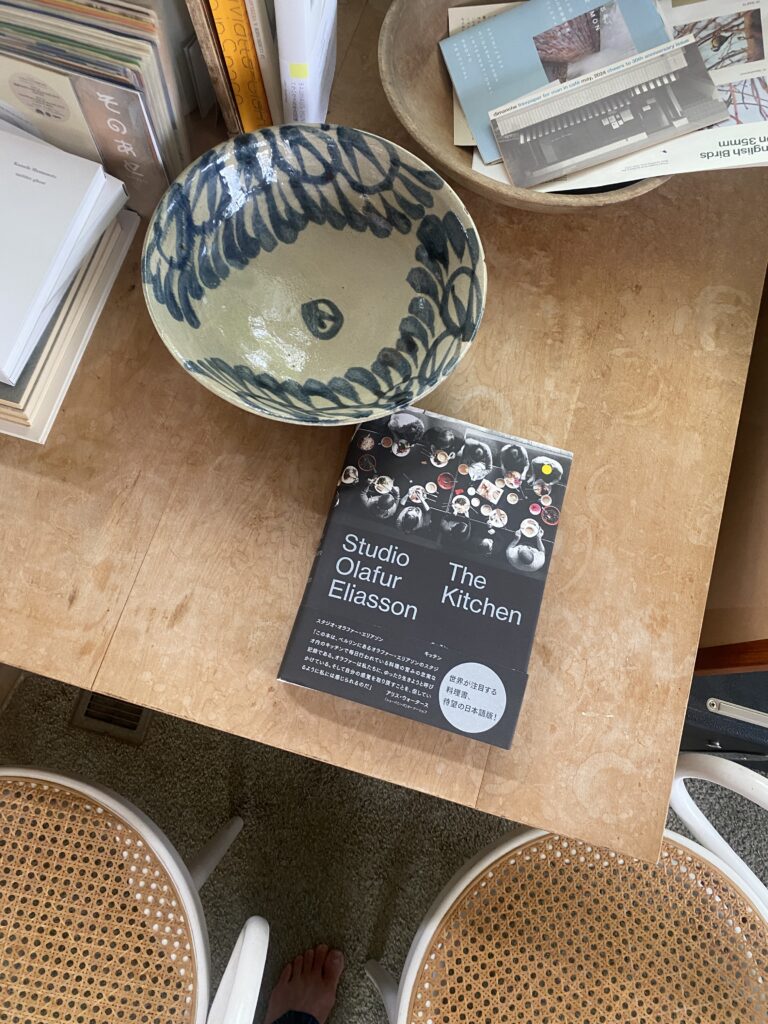

いっぱい時間があるから今回の旅に持ってきた本の

気になった箇所を書き出してみることにした

たくさんの素敵な気づきや言葉に出会えた

昼にダルバートを食べたから夜は…なに食べたっけ?

そんな感じの夜ご飯

明日で山での生活が終わってしまう

朝早かったから早めに寝袋へ

2025.11.25

トレッキング3日目

Rest camp → High camp 3550m

朝日が美しい朝

チベタンブレッドとミルクティーの朝食

くっきり晴れてアンナプルナ1、2、3、

アンナプルナサウス、いっぱい山が見渡せる

今回のトレイルはマチャプチャレ(ピステル)6993mが象徴的

魚の尻尾という意味の名前の通りピンっとしてる

マッターホルンにも似てるなーと

ラリグラス(シャクナゲ)の大木もそこかしこにあり

3月に何色の花が咲くのかなと想像してみたり

子と日本とネパールの山の違いを話しながら歩く

子いわく

山の道標が日本はピンクのリボンが木に巻いてあるけど

ネパールは木にペンキで青と白の線が引いてある

人が住んでいる

Wifiが繋がる

登山口がはっきりしてなくていつの間にか

山が始まっている

色々発見だ

昼前に出会った馬に荷物を乗せて歩いている男性が

Badal Danda 3360mのとこでロッジをやっていると

聞いて馬について歩いていく

そこでダルバートを食べる

天空のような場所で7人でテーブルを囲む

だんだんとダルバートの一皿が質素になっていく

でも敷地の小さな畑で育った青菜を収穫して作った

サグタルカリ、美味しかった

子はなかなかダルバートを食べようとしない

ベジモモ、焼きそばみたいなチョウメン、ピザ、スパゲッティ、マカロニ

メニューにあるから色々食べてみたくなる

けどここはネパールの山の中

日常食べてるピザが出てくるはずもなく

経験して徐々にここではなにを食べたら正解なのか

わかってきたようだ

食についても心配で、食べれるものがなくても

ご飯はあるはずだから、ふりかけ、インスタント味噌汁を持ってきた

味噌汁は毎日飲んでたけどふりかけの出番はほぼなかった

あるものに順応してくれて助かった

薬のことも少しだけ

正露丸、風邪薬、絆創膏の他に今回は高山病になった時のことを考えて、子供が飲める頭痛薬も持参した

高山病は行ってみるまでわからない

私は動けなくなるほどの高山病になったことがないから

薬が果たして効くのかもわからない

薬はあくまでお守りとして持参

それよりも日常的に使っている、梅肉エキスがやっぱり

助けになった気がする

小屋に着いたらひと舐め

効果の程はわからないけど大切なひと舐め

あとは梅干し

私は梅パワーを信じています

13時30分

今日のロッジに着く

休憩入れて約6時間、がんばった

私はこの3日でエネルギーが満ちてきている

が、寒い

ミルクティーが体に沁みる

子供たちは3000m越えたが相変わらず走り回ってる

午後いっとき視界が真っ白になる

しかし17時くらいからピステルがくっきり見え始める

明日は早朝からピステルのビューポイント4200mまで

歩く

夜、ダルバートを食べて、お湯をもらい早めに就寝

今回の目的地

日の出が見えますように

2025.11.20

トレッキング2日目

Pitam Deurali → Rest camp 2700m

あさが来た!

チベタンブレッドの時間だ!

キッチンに入って見学する

小麦粉をふっふふーんって感じで手で転がしてつぶして

麺棒で伸ばしていく

どこにも生地がくっつかない

最後にナイフで切れ込みを3本

たっぷりの揚げ油を熱してそこへ一枚ずつ投入

あっという間にぷくーっとしてきて裏返して

きつね色になったら油を切って出来上がり

はちみつをとろーりかけて

ネパーリーティーと一緒にいただきます

トレッキングならではの朝食

幸せだ

今日は昨日より少し長めに歩いた

どの靴で歩くか悩んだ

地元の人やポーターはスニーカーやサンダルの人もいる

昔どっしりした登山靴で歩いている自分が恥ずかしかった

今回はポーターが荷物を運んでくれるから

くるぶしまではあるけど軽めの靴にした

子はいつもハイカットが歩きづらいと言うので

履き慣れたスニーカーで歩いていた

でも雨降ったり、馬の糞とかいろんな状況に対応できるように今回はトレッキングシューズを新調した

快適に歩いてくれている

ほぼ子ども同士で歩いてくれたから

ひとり歩き時間が持てた

ただ歩いた

小難しいことを思考するわけでもなくただ、ただ

なんてことない時間だけどなんてことある時間

自分の中を感じながら歩ける時間はありがたい

小ぶりのりんごを食べて休憩した

ネパールのりんご、味が濃い

ジョムソン辺りからきたリンゴだって

おいしくて芯ギリギリまで食べる

歩き終わると小屋で過ごす時間は長い

そこでなにをするか、なにをしないか

今では日常通りにwifiが繋がる環境

山の時間を日常にするか、日常はちょっと横に置いとくか

私は本を読む

友は写真を撮る

子は兄弟に初めてのトランプでできるカードゲームや

英語の指遊びを教えてもらい楽しんでいる

三者三様の時間の過ごし方

昼も夜ももちろんダルバート

荷物を軽くしようと思ってひとつの寝袋は

夏用の薄いのを持ってきた

当たり前だけど寒い

簡単なトレッキングとなめた私の判断ミス

日程が短かろうが標高は確実に上がっていくのだから

寒くなるのは当然で

だから持ってきた色々を着込んで

靴下ははかないけども

ナルゲンにお湯をもらって寝袋の中に忍ばせておく

ほんわか暖かくなった頃に

おやすみなさい

2025.11.18

トレッキング1日目

Kande 1700m→Pitam Deurali 2142m

前日にカトマンズからポカラへ飛行機で移動

朝、ポカラ市内から車でMardi Himalの登山口の町

Kandeに移動

荷物はポーターに託して歩き始める

暑いし日差しが強い

最初の1時間、汗だくだ

いつものことだけど汗とともに軽やかになり

スッキリしていくこの感覚

戻ってきた

子供の適応力に本当に感心する

お互いの名前をローマ字とネパール語と日本語で書いてみたり、言葉がわからなくたってすぐに仲良しになれる

今どきで翻訳機も使いながら少しずつ距離を縮めていく

ネパールで歩くにあたりどこを歩くか悩んだ

エベレスト街道側を行きたいけれど

子のことを考えると躊躇する

最初からハードにとばして嫌いになられたら先がない

ガイドのクマルさんのアドバイスに従ってアンナプルナ側のマンディヒマールにした

あとから知ったことだけど、この道は近年ネパール人に

人気のトレイルらしい

確かにすれ違う顔がネパール系が多い

そしてエベレスト街道のようなシェルパ族の暮らしを垣間見ながら歩く道でもない

若くして亡くなった登山家が見つけて作った登山道

ポイントにはロッジが何軒もあり食事も食べれる

人々の生活を見ながら歩くような情緒は少ない

でも日本の登山道とも違う

やはりネパールらしい登山道

足元には高山植物が優しく咲いている

無事に一日目のロッジに到着

汗だくになった服は乾かして、お風呂は無いから体を拭いて、寝袋をセットして

ストレッチして日記を書く

子たちは標高などお構いなしに走り回ってる

今日の3時間の歩きでは体力を持て余してるらしい

ひとまずほっとした

夜はダルバート

翌朝はチベタンブレッドとネパーリーティの一択で

明日の朝が楽しみだ

2025.11.17

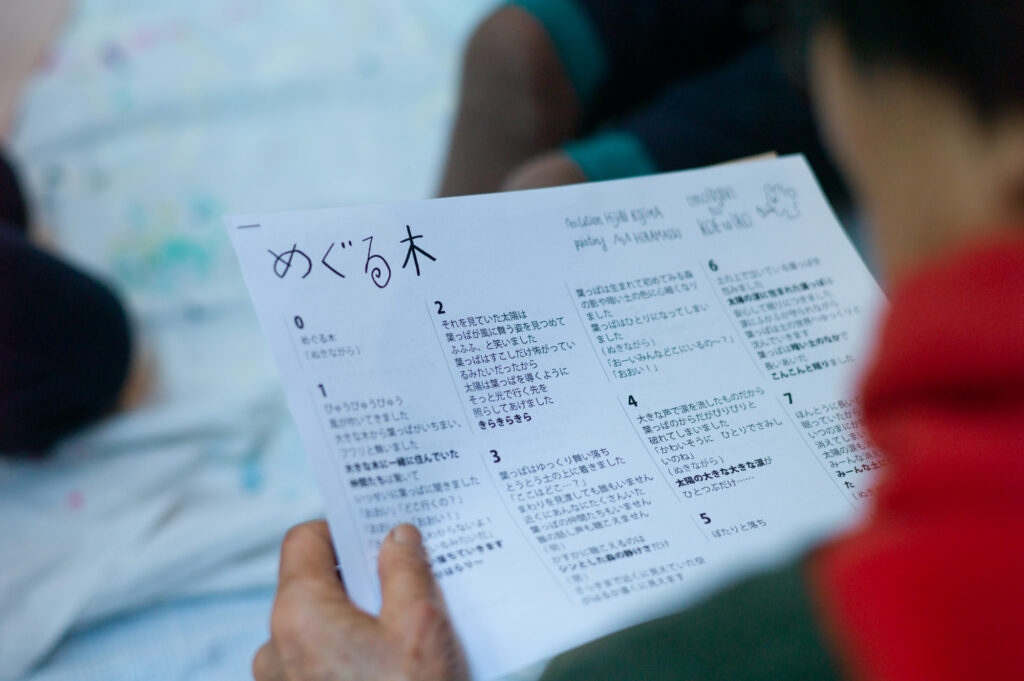

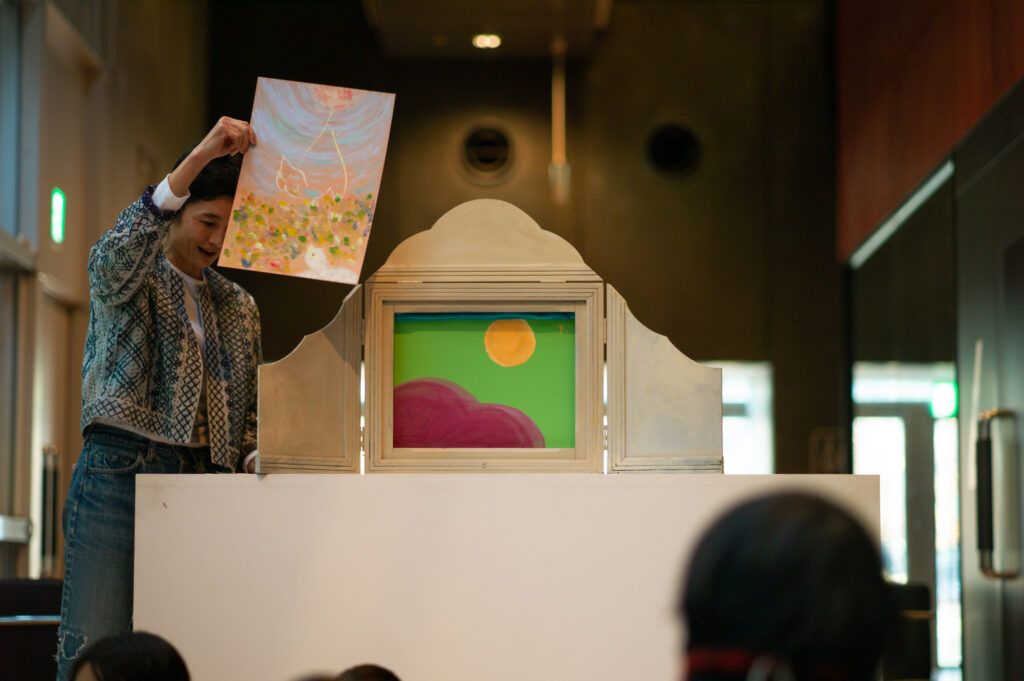

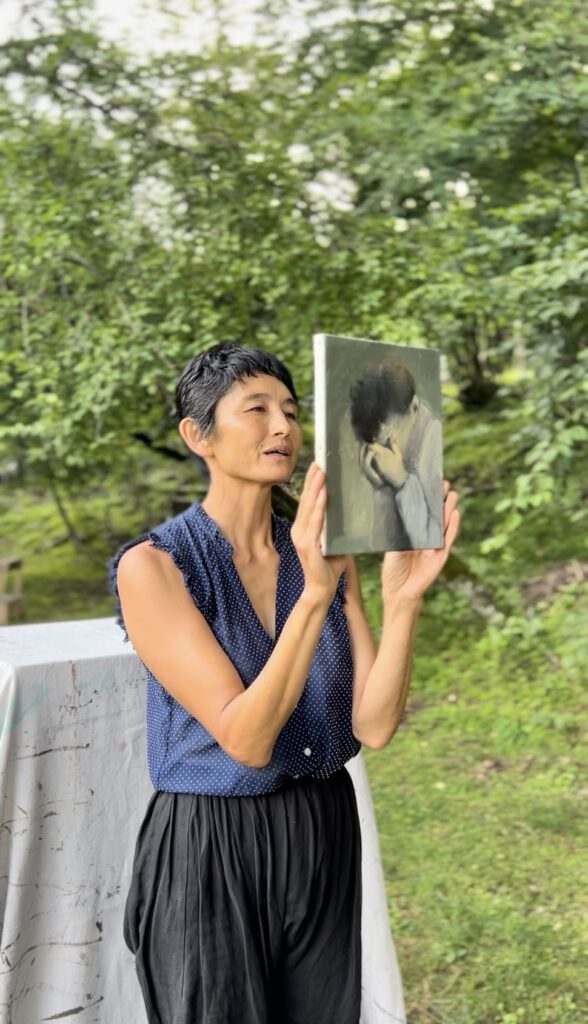

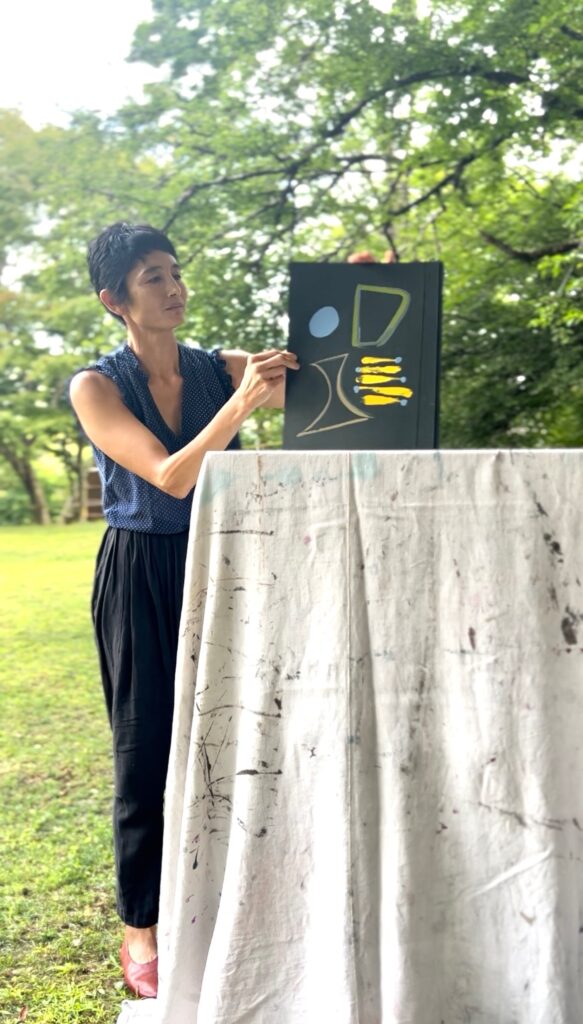

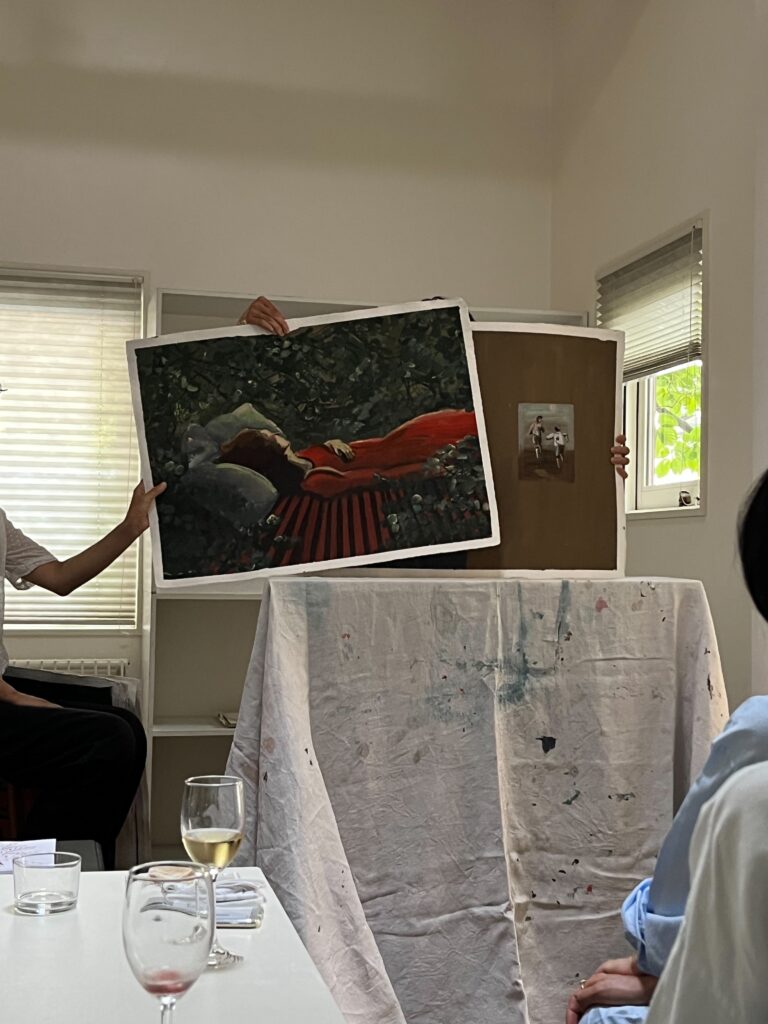

11月15、16日で広島にあるYARN HOMEのギャラリー、away hiroshimaにて

おもいつきの声と色のワークショップ、鑑賞会を開催しました。

テラスから海が見えて目線の先には宮島の鳥居が見える立地に佇むaway

足を踏み入れた瞬間、ここ好き!と素直に思えた場所でした

たねのおうちをメインにお食事を提供してくださった方々がそれぞれにたねのおうちを

一皿の中に表現してくださいました。

夜の鑑賞会ではバイオリンとの即興が生まれたり

みんなが描いてくれた絵に合わせて物語をアレンジしてみたり

刺激的な2日間でした

YARN HOME、awayのディレクター,荒川さんが皆さんの描いた一回限りの紙芝居を鑑賞して

喜んでくださった姿、とても美しかったです

2025.11.11

ネパールへ着いた日はちょうどティハールというお祭りの2日目

ティハールとは富と繁栄の女神であるラクシュミー(仏教の吉祥天)への祭祀を中心とした祭りで、

夜には町中がランプや電灯で彩られる事から光の祭りと言われている

2日目は犬のプジャする日

プジャとは沙羅双樹の葉を皿にして、チューラ(米を籾ごと茹でて、ついてから煎ったもの)のほかランプ・小銭・香華などを添える。これを良い知らせだけを運んでくる

よう祈りながら儀式を行い、屋上などに置いて祝福する

でもその夜、今回アテンドをお願いしたクマルさんが

私たちの額にティカをつけてくれ、

家で子供たちが歌って踊って近所をまわり、

お菓子やお金をもらうラクシュミー・プジャをやるから一緒にやろうと誘ってくれた

ラクシュミー・プジャとは

玄関先から女神像が置かれた部屋までは、赤や黄色い粉などを使ってラクシュミーを招く道筋を床に描く。

女神像の前には現金・宝石などを入れた箱を用意し、新たに貴重品を納めて財産が増えるよう祈念される。

ホテルにチェックインして近所を散策していると

商店、家、ホテルが玄関先をきれいに掃除して花と色の粉で模様を作っていた

なんだか楽しそうな光景

子供たちが神の使いとなって歌って踊って楽しそうな輪の中に突然手を引っ張られて参加した我が子

ネパール着いた夜で新しい世界にまだ体も気持ちもキョロキョロ

最初は戸惑いつつ言葉もわからないのになんだか参加してる、恥ずかしがりながらも一緒に歌って踊ってる

この姿を見て、今回の旅は大丈夫と思った

ちゃっかりお金もいただいて

初めてみるネパールのお金、ルピー

帰りの車の中でなにを買うか思案中

そして5日目の最終日は

兄弟(弟をバイという)を姉妹がプジャする日で、バイ・ティカあるいはキジャ・プジャと呼ばれる。

姉妹は兄弟の長寿と幸福を祈ってプジャを行い、

その返礼に現金や衣服を贈られ幸せな人生が祈願される

その日、私たちはクマルさんの奥さんの実家に招待してもらい参加した。

クマルさんの子供、10歳のアディプをお祝いする

そのあとは順番に私たちまで7色のティカをつけてもらいクビにはマリーゴールドの花輪をかけてくれた

なんか1人で旅してた時より視界がひらけた

子と友のおかげでワクワクしてきた

そしてランチには国民食ダルバートをご馳走になる

すかさずキッチンにお邪魔して奥さんと奥さんのお母さんの手の動き、スパイスなどの匙加減に魅入ってしまう

たのしい

そしておいしかった!

子は張り切って手で食べるという

兄弟に手の使い方を聞いて、みよう見真似で口元へ

パラパラして上手く食べれない

当たり前、初めてなんだから

でもダルバートは気に入った様子

食も気に入ってくれてますます大丈夫と思った

そんな旅の始まり

2025.11.07

ある日、友達にメールをした。はずだった。

返ってきたメールは私がメールした相手ではなく、ネパールの知り合いからだった。

あれ?と思って再確認したら、東京の友達のメールの頭文字とネパールの知り合いの頭文字が

”A”から始まるので、私がうっかり送信相手を間違えてしまったようだ。

「ひじりさん

日本語読めません。あなたは間違えて送ってるみたいです。

ところでお元気ですか?」

英語でそんな内容の返信がきた。

わ!やってしまった!

すかさずネパールの彼に、

「ごめん間違えました。でも久しぶりですね!元気ですか?」

「元気です。久しぶりに遊びに来てください」

とネパールの彼から返信をもらった。

なんだか懐かしい。思いがけず久しぶりの繋がり。

ふと、今ならまたネパールに歩きに行けるかもと

ネパールが身近になった。

で、思ってしまったし、友達にもネパールに行くと話しているうちに

行くことに決めた

パスポートを見返してみると最後にネパールを訪れたのは2014年

11年ぶりのネパールとなる。

あまりにも月日が通り過ぎて行くスピードが早すぎる

7年間毎年通っていた時間より遠退いていた時間の方が長くなってしまった

11年

今のパートナーと出会い、結婚して、子供が産まれ、子育てや新しい生活にドタバタし、

コロナの時期があって、子は幼稚園から小学生になり、50歳目前となった私

自分に蓋をしてどこかでずっと我慢していた私

新しい生活の幸せを噛み締めつつ、でも自分の欲が満たされず悶々とする私

結局わがままな私

やっぱり自分のペースでやりたいことはやりたい

チケットをポチッと購入するまでにも毎日パソコンと睨めっこ

まず、子供を連れて行くかどうか

私が好きなネパールを子にも見せてあげたい、一緒に歩きたいが半分

私の時間を誰に気を使うでもなくゆっくり味わいたいから1人で行きたいが半分

やはり子供を切り捨てられない私がいる

で、結局一緒に行くことに決めた

子の学校の予定と私の予定とで大まかな日程が見えてきた

あとはポチッとするだけなのだけど、なかなかできない

日によって金額が違いすぎる

毎日変動する金額をチェックしてよし!と半ば勢いでチケットを購入してしまった

子供にも意志が出てきているので、日によっては学校に行きたい、でもネパール行きたい

と心が定まらない。

そんな発言を聞くたびに、やはり一人旅にすればよかったとイライラする。

そんなことでイライラするのもどうかと思うがイライラしてしまう

だんだんイライラにも疲れてきて最終的に行きたくないとなったら、

子供分だけチケットを払い戻ししようと腹を括った

腹を括ったら色々動き出した

一緒に行きたいと言ってくれた友達が現れた

子と仲良しの大人だから頼もしい

ネパールの彼にもメールを正式に送った

「子を連れて、友達と3人でトレッキングの旅に行きたいのでアレンジお願いします」

「僕の13歳と10歳の子供と妻と家族も一緒にトレッキングに行きましょう」

子供の今までの山の情報を彼に伝えて、子が歩ける場所が前提で場所の候補を出してくれた

Mardi Himalに決まった。

往復で5日の短いトレッキング。それでも最高点は4200mだから子にとっては初めての高さ

まぁなんとかなる

たぶん

ダメなら下山すればいいし

舞台の稽古、本番と日々が過ぎて行く中、並行して少しづつ旅の準備も始める

自分の装備は古くなっているものもあるけれど、使えるし大丈夫

あとは子のものを少し揃えないといけない

成長のスピードが早くて大丈夫と思っていたものが着させたらサイズアウトしていて買わなくては行けなかったり、

高山病に備えて薬を用意したり、食が合わなかった時の為に少しのインスタント味噌汁やふりかけ、

自分のこと以上にもしもに備えて神経を使う

あまりにも物を短期間に見ていたら買い物に疲れ果ててしまった

物のエネルギーって強い

あと私たちにとって強い味方が梅干しと梅肉エキス

子が小さい時から体調が悪くなりそうって時は梅肉エキスを舐めさせてきた

日々の食卓には毎年作っている梅干しも欠かせない

この2つを持っておけば、体調を崩しそうになっても食が合わなくても助けてもらえる気がする

そんなこんなであっという間に出発の日

60リットルと75リットルのバックパック2個をもっていざ!

少しずつネパールでの出来事を綴って行こうと思います

photo / kise mai

2025.10.16

2025.10.12

大阪公演の休演日

ひろしま国際建築祭を目的に岡山に立ち寄り、尾道、丸亀と

久しぶりの知人たちにも会えて話を聞いて

それぞれが今の立場で素敵に輝いていてエネルギーをもらった

丹下健三さんの展示が興味深かった

展示空間も素敵で、ちょっと手を入れるだけで空間が魅力的に輝く

本当に多分ちょっとしたこと、そのセンス見習いたい

展示中の模型を元に3年後の建築祭で模型が実寸で復元する

その時もぜひ足を運びたい

空気は秋だけど太陽はまだまだ容赦ない日差しを放ってた

忙しないようでのんびりできたおもいつきの旅でした

2025.09.29

2025.09.05

ブロードウェイ・バウンド

パルコ劇場にて4日に初日を迎えました。

ニールサイモンの戯曲

日常の誰にでも思い当たる出来事の物語です。

劇中にユージンが語るモノローグの一つ一つ

サラッと受け流せない、心にピンを打つような言葉が魅力的です

この芝居を観た方の年齢、立場、環境によって受け止め方が変わってくるかもしれません

私の場合、一児の母となったいまだから受け取れる言葉、

女性として生きてきた時間の積み重ねで感じること、

家族との関わり方で気づくこと、

男性が観劇になったらまた違った側面からこの芝居を受け取ることになるのしょう

取材等通して共演者の方々がおっしゃってますが

いいチームワークの毎日です

10月の大阪での千秋楽までスタッフ、役者、お客様との時間を大切に

楽しみたいと思っています

https://stage.parco.jp/program/broadwaybound

2025.08.25

今年の夏は稽古をしているのでなかなか夏らしいことができずにいる中

いろんなタイミングが重なって日帰りではあったけど

夏山を歩くことができた

とっても久しぶりの南アルプスへ

結論から言えば、南アルプルが大好きだ

歩き始めの1時間、日常の猛暑で流す大量の汗とは別の種類の汗を頭、顔から

滴り落ちるくらいに流し、ウエスト周りはザックのベルトもしてるからTシャツがびしょびしょ

不快でなく爽快

どんどん軽やかになっていく

ハイマツ地帯に出ると空が近く遠くの山も見渡せる

思わずバンザイしてしまう

この感覚、久しぶりで嬉しい

稜線から森の中に視線を移すとポツンと山小屋が見える

この景色も大好き

見えてるのに歩くとなかなかに遠く簡単には辿り着けない

緑の中に赤い屋根がポツンとあるとなおさら嬉しい(今回は茶色の屋根)

昼に近づくにつれ下からガスが上がってきた

そのタイミングで人の少ない沢の多いトレイルを歩くことに

このところの熊報道

熊鈴を携帯していたのだけれど、ハイマツ地帯でひっかけてしまったみたいで気づいたら無くしてた

誰かがそばを歩いていてくれたら安心だけど、たまたま前後に人がいなくて

手拍子したり、いま稽古している芝居のセリフを声に出して確認したり

怖くてソワソワして歩いた30分くらいの間の風景が今回一番好きだった

私にとっての南アルプスらしい風景

水が豊富でその周りに可憐な高山植物が咲いている

嬉しいため息がもれる

沢の水は冷たくって飲んで潤し、顔を洗ってリフレッシュ

そろそろ9月

初日が近い

とても素敵な役者さんたちとの稽古は楽しいです

だれにでも、あっ!って思える瞬間がある家族の話です

2025.07.23

2025.06.26

2025.06.11

2025.05.16

PARCO劇場にて「星の降る時」という芝居を観た

私とは

女性としての私は?子供のいる私は?仕事している私は?

同じ人物でもいろんな側面がある

けれどどこか一つ満たされていないと全てが不安になってくる

結局は愛されたい

そうすれば満たされるはず

自分を肯定できれば前へ進める原動力になるはず

インナーマザー(斎藤学、著)という本を読んでいると

いろんな例に自分の生活を当てはめてしまう

そうすると、こうじゃないか、ああじゃないかと不安が募る

専門家と話をしてアドバイスをもらうわけではなく、

誰かが専門家と話した事例だけを読んで自分を当てはめようとする行為は非常に危険な気がした

全てが当てはまるし、当てはまらないから

自分の生活を考えるきっかけにはなる

本当に問題があるのなら自分でクリニックを訪ねた方が話がシンプルに前に進むと思う

小さな家族という単位で物事を見ていると世界は小さく感じる

小さな閉塞感の中から飛び出したくて外へ目を向けると、

宇宙や何億年も前の世界に憧れを持ち思いを馳せると広大で果てしない

現実逃避

でも現実で

イームズのパワーオブテンというショートフィルム映像を思い出す

何気なく芝生に転がっているところからどんどんカメラは離れていく

地球、銀河系を超えて真っ暗な宇宙の中に連れていかれる

その逆もまた然り

広大な宇宙からどんどん近づいていくと

小さな家族の単位が見えてくる

そこはどうしようもなくざわざわしていて引きこもごも

それが愛おしくてうざったくて

生きていくって面白いししんどい

今回の芝居の作者、ベス・スティールの考えに共感する

「オーケストラの楽器のように全ての登場人物が独自の音色を持っていて、

それがシンフォニーを作り上げる。

難しいのは、一つ一つの楽器がきわめて重要でソロとして輝く瞬間がありながら全体を構成する要素でもなければいけないということです」

今回の芝居の登場人物一人一人が個性的でありながら、誰か1人が目立つわけでなく

家族というシンフォニーを奏でていたなと思った

だから観終わった後に疲れたし、面白かったし、自分の生活を顧みる時間にもなった

それぞれが思うことを吐き出す

受け入れているのか聞き流しているかはわからないけれど、吐き出せる環境に家族があるということが羨ましかった

現実世界で思いを吐き出すってかなりエネルギーがいるし、その後の関係性がどうなっていくか考えると怖くてなかなかできないのが私だ

自分の課題が見えてしまう芝居、芝居の人物が私の代わりに言葉を発してくれているという錯覚を

覚えてしまう。

そのくらい日常的な物語で素敵な芝居でした

2025.02.28

後藤ひろひと、作、演出の舞台

FOLKER

大阪、堂島リバーサイドフォーラムにて2月23日に千秋楽を迎えました

役者、ダンサー合わせたら総勢50名近くが舞台上に立ってました

お祭りのような雰囲気もあった今回の舞台

でも物語は死刑を宣告されている囚人の話

レクリエーションプログラムとしてフォークダンスを踊ることが許されている拘置所

フォークダンスを通して仲間とのつながり

自分の犯した罪の重さ

外界への思い

コメディーの物語だけど書かれていないそれぞれの人生を想像するととても壮大な思いを巡らせることになる物語でした

基本的には東京での公演が多い中、今回は大阪のみの公演

2週間大阪で生活しながらの劇場通い

お客様がおおらかに笑うのが印象的でした

客席全体が笑いに包まれた時のエネルギーの大きさはすごかったです

また新しい出会いでした

そして次へ

2025.01.29

宮脇檀さんの建築を通して宮脇綾子さんのことを知る

昨年のコンラン展で東京ステーションギャラリーに行った時に今回の展示のことを知る

必ず見たいなと思って気に留めていて稽古中だけどふっと時間ができたので

稽古前に行ってきた

地味な展示かなと勝手に思っていたら想像以上に混んでいてびっくりした

特に女性の方が多かった

宮脇綾子さんの作品がきっと生活に根付いているからだろう

とにかくどの作品も生き生きとしていて素晴らしかった

アップリケと聞くとファンシーなイメージが私の中にあったのだけれど

全く違うものだった

スケッチしたものを布で立体的にしていく

布の持っている濃淡や質感の違う布やレース、紐を重ねて躍動感が生まれる

全てセンスだろう

とにかく踊り出しそうな野菜や魚たち

ガラスに入った果物とかにしても、ただのガラスの器ではなく、

蓋付きの品のいいヨーロッパのアンティークのような器

上質なものに囲まれた生活をしていたんだろうなと想像する

日常をとにかく観察するというのが印象的だった

日常を視点を変えれば面白いもので溢れているのかもしれない

当たり前のものが当たり前でなく新鮮に見える心

お父さんが画家でお母さんがアップリケ作家

その息子が建築家である宮脇檀

宮脇家に興味が出てきてしまいました

印象的だった日記の引用文を書き留めておく

「他人の心を動かすためには芸術家は探究者でなければならない

作者が探究すれば、見る人も、聞く人も、読む人も

作家と一緒になって探求する」

トルストイ

2025.01.06

2025.01.01