2021.12.29

2021.12.15

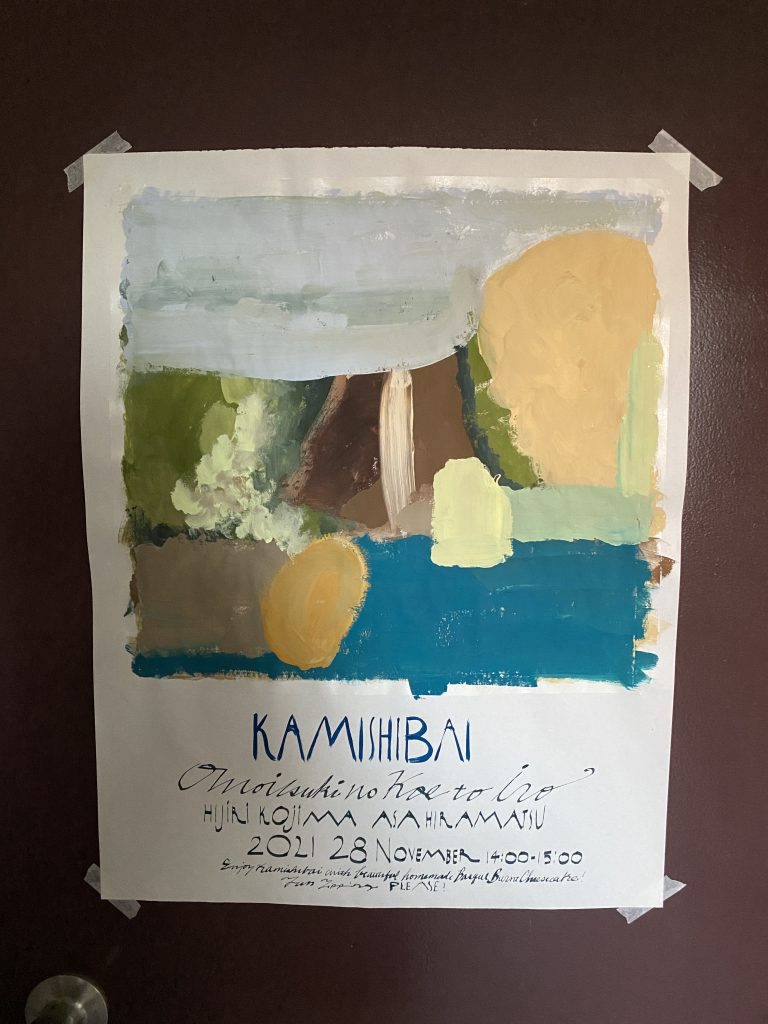

2021.11.29

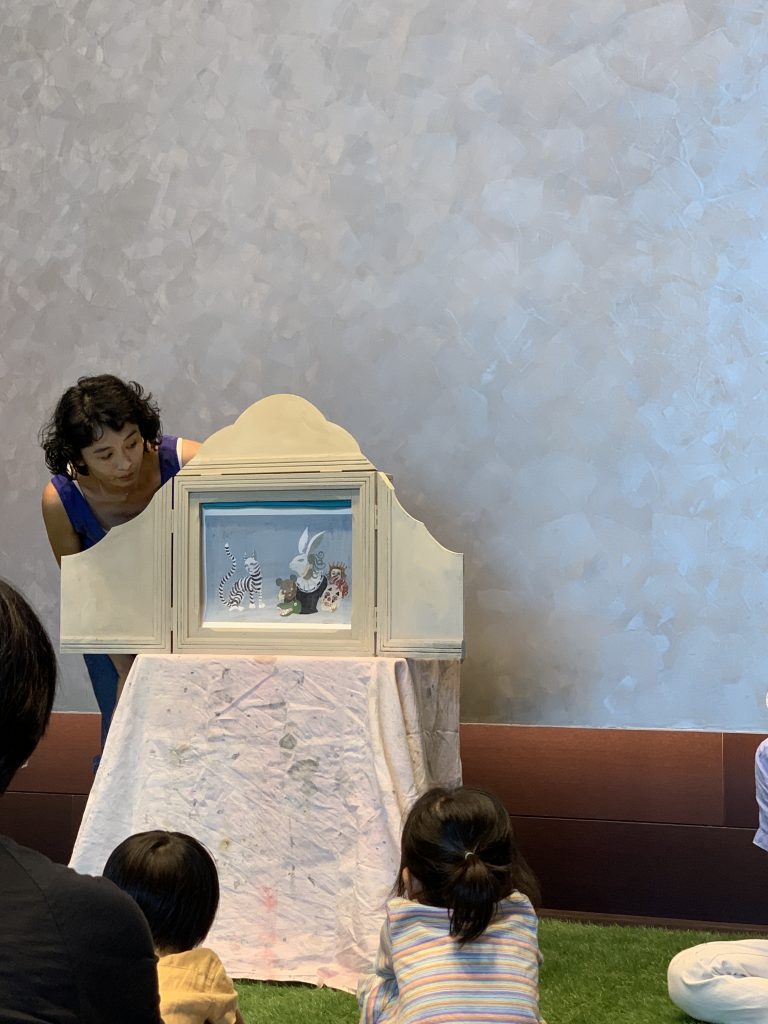

お世話になっている方々に声をかけて初めて紙芝居を読む会を小さく開いた。

普段、紙芝居のワークショップでは親子での参加が多いので

私たちにとって読むだけの会は初めてだし、まして大人だけに向けた会も初めてで

ドキドキしました。

紙芝居の枠を”舞台”と呼びますが、

1時間の舞台に立ったような緊張感と心地よい疲れに包まれました。

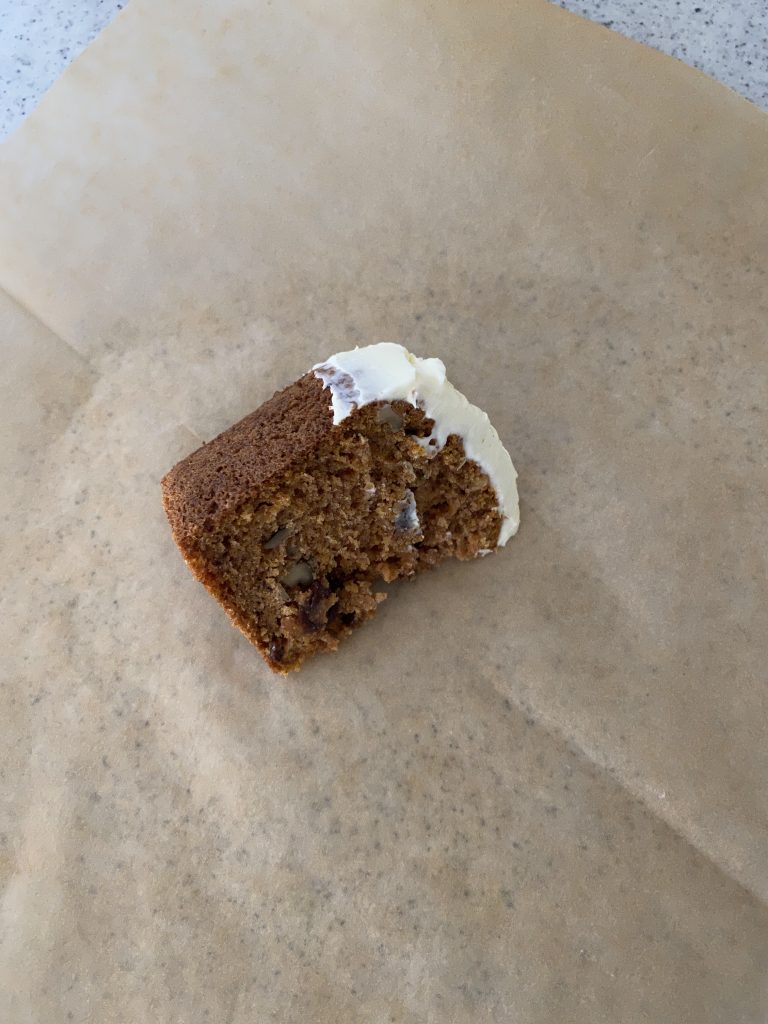

きっとお客様も緊張すると思い、途中休憩でお菓子とお茶タイムをとって

後半の紙芝居へと続きました。

みなさん真剣にみて、聞いてくださりました。

おもいつきの声と色、制作を初めて1年以上立つのでしょうか?

ゆっくりでも続けていくことは力になるなと、改めて実感した時間でもありました。

また開催できたらと思っています。

2021.11.06

2021.10.06

水の中にあなたを見るとき、あなたの中に水を感じる?

When you see your reflection in water, Do you recognize the water in you ?

タイトルからして素敵です。

素晴らしい展覧会でした。

確かに人の表情、心情って天気のようだったり

https://www.polamuseum.or.jp/sp/roni-horn/

2021.10.04

2021.09.22

9月20日にとよはし芸術劇場のぷらっと文化祭の一環として

おもいつきの声と色の紙芝居ワークショップを行いました。

普段劇場へは観客として芝居を観にいくか、自分が舞台で芝居をするためにしか

なかなか足を運びません。

が、豊橋のぷらっとを見ていると、普段から地元の人たちの憩いの場になっているようです。

劇場が開かれた場所であることは素敵だなと思います。

一週前は役者として舞台上に立っていた私。

この日は親子で紙芝居を楽しむ私。

どちらも私。

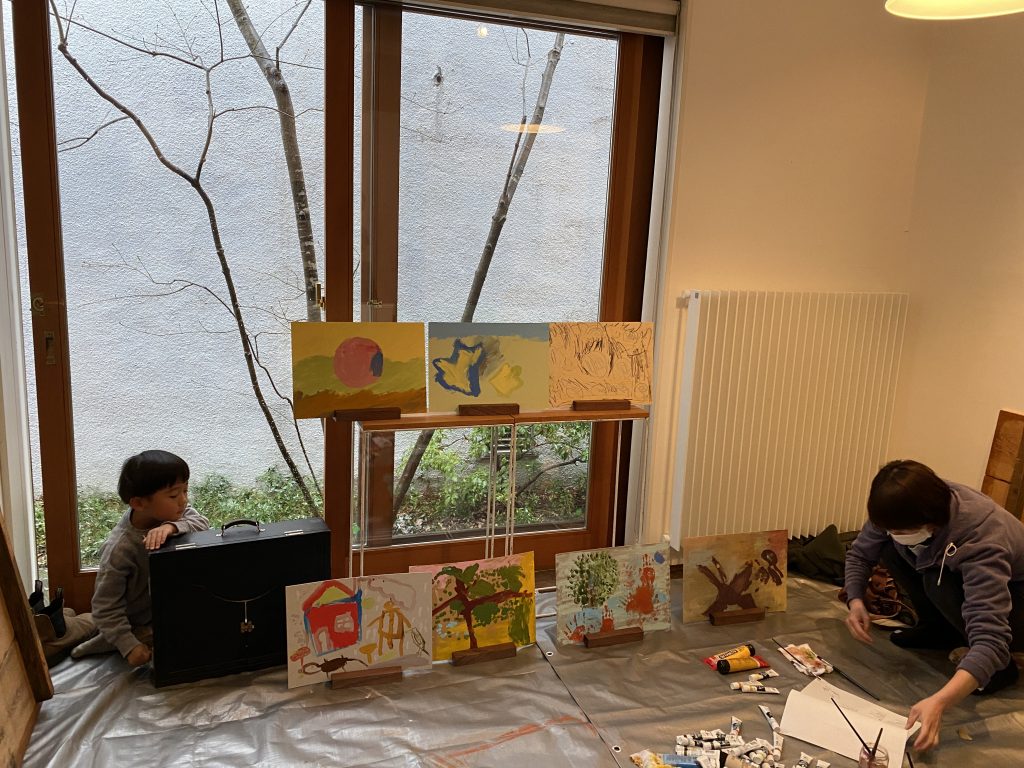

毎回そうですが絵の具に触れ始めると、皆さんとても気持ち良さそうです。

何かに集中する時間って気持ちいいんですよね。

また新しいこの日だけの、たねのおうち、と言う紙芝居が出来上がりました。

皆様の心に新しい好きの芽が発芽しますように。

また紙芝居を通して交流する場が持てますように。

2021.09.18

代々木にある児童館、かぞくのアトリエでワークショップがありました。

私たちにとっても3ヶ月ぶりとなるみんなでのワークショップ

ドキドキしましたが時間が進むにつれてみんなの体からも私たちからも

緊張の糸が解かれていき

いい時間をすごすことができました。

参加くださった親子の皆様、児童館のスタッフの皆様、

本当にありがとうございました。

こんな児童館が自分の街にあったらいいなぁと思っちゃいます。

皆さんの制作風景、素敵な親子の風景が児童館のホームページにアップされています。

ぜひご覧になってみてください。

次回開催できたらぜひ遊びにいらしてください。

紙芝居、楽しいですよ。

https://kazoku-no-atelier.com/news/news_art/

2021.09.12

もしも命が描けたら

怒涛の8月が過ぎ去り

気づけば9月12日

豊橋にて大千穐楽を迎えることができました

これだけ初日に幕が開いたことに喜び、緊張し

千秋楽を迎えられ緊張し、幕が無事に下りたことに安堵したのは

初めてかもしれません。

舞台に関わったすべての方々、その家族、恋人、お客様

みんなそれぞれにありがとうの気持ちです。

きっとそれぞれが目に見えない緊張感の日々でした。

舞台上で受け取る言葉は毎日違いますが、

毎日ドキドキしながらしなやかなおふたりと

舞台で呼吸できることがこんなに楽しいとは

人は出会いによって変わる、変われる。

どうしても、私なんて、と言いがちですが、星子の言葉にあった

自分で自分を褒めれるって素敵でしょ!

って言う気持ちを持ち続けたいなと。

私にとっては素晴らしい出会いの時間でした。

また次、劇場でお会いできますように。

2021.08.23

もしも命が描けたら

東京公演、無事に幕がおりました。

とりあえずホッとしています

こんな時勢の中でも劇場に足を運んでくださり

本当に感謝しかありません

舞台は誰かに見ていただかないと成立しない空間です

ありがとうございました。

広い空間に役者3人でしたが、

お互いに呼吸を感じ、日々新しい呼吸を舞台上で共有できたことが

何より幸せです

だからあっという間の10日でした

9月12日まで目に見えない緊張感の糸を緩めることなく

スタッフ、役者、お客様と笑顔で

自分自身もですが、関わっているすべての方、それぞれの家族

思った以上に健康でいることがこんなに大切とは

劇場からの帰り道、空に浮かぶ月の美しさにもホッとした東京公演でした

2021.08.12

もしも命が描けたら

今日、東京芸術劇場で初日を迎えます。

迎えられます。

不安がいっぱいですが迎えられることをまずは心から嬉しく思います。

思えば、2020年、本番直前に芝居が一つ、幕が上がらずに終わってしまいました。

その時の不安は2020年秋の朗読の時も幕が上がるまで続き、

そして今日に至るまで常に付き纏う不安であり、この先も不安な気持ちを

持ち続けながらの日々になっていくのかもしれません。

こんな時でも芝居をしていると不安は頭から消え去ります。

鈴木おさむさんの描く物語は本当にど直球です。

気持ちいいくらいに純粋です。

多分、以前の私なら反発していたかもしれません。

けれど今、この物語はすうっと体に入ります。

反発し、尖ったりもし、一回りして少しは成長できたのかもしれません。

母のこと、父のこと、子供のこと、恋人のこと、

どの関係性もどんな出来事も全ての出会いは大切でその積み重ねで人は生きているということ。

生きることはしんどい

でもその先がある、必ず。

広い舞台には3人だけですが

客席からは見えない場所でたくさんの頼もしいスタッフたちと一緒です。

YOASOBIの曲も最高です。

9月12日の豊橋の千秋楽を笑顔で迎えられますように

劇場は素敵な場所です。

そして芝居っていいなと思います。

2021.07.24

平松麻さんが大きなキャンバスに絵を描く過程で

少しだけ色を描いてみた。

手のひらを使って色をのせていくのだけれどなかなか難しい

手だけでは色はキャンバスにのらない、全身で色を塗っていく

どんな絵を描くのか決めてるの?と彼女に聞くと

まだわからないと

いろんな段階を経て完成した絵

”わたしにとってのあなた”というタイトルのついた絵

なんだか心が震えた

そっぽを向いている2羽の鳥

だけれど繋がっている2羽の鳥

親子かもしれない、兄弟かもしれない、恋人同士かも、夫婦かもしれない

みんな個人だけど、近くにいるのに遠い時間の共有もあるかもしれないけれど

誰かと繋がっていて1人では生きられない

彼女と紙芝居を作るようになって1年以上の時間が過ぎた

紙芝居の絵が変化している

なんだか優しくなった気がする

麻さんのいろんな絵の側面に間近で出会えて幸せです。

9月4日から始まる、代々木にある児童館、かぞくのアトリエでの

音楽と空想のパレードというイベントに

この絵の実物が展示してあります。

ふらりと本物の絵に触れにいらしてください。

本物のエネルギーはすごいです。

そして”おもいつきの声と色”でワークショップも開催します。

そして毎日児童館のスタッフが私たちの作ったオリジナル紙芝居を日替わりに

皆さんに読んでくださいます。

暑い毎日ですが児童館で少し涼しい時間を過ごしてみてください。

2021.07.21

豊橋にある穂の国とよはし芸術劇場にて

”おもいつきの声と色”のワークショップを開催します。

PLAT芸術文化アドバイザーであり、演出家の桑原裕子さんに

声をかけていただき実現します。

桑原さんの芝居に一度出演しましたが、彼女の包容力に憧れます。

きっと彼女が中心となって作っている何日間かは劇場を訪れる人たちを

優しく包み込んでくれるような気がしています。

オリジナリ紙芝居”たねのおうち”でその日一回だけの紙芝居を参加者の皆さんと作ります。

参加者皆さんの”好き”の種が豊かに発芽するきっかけになるひと時が過ごせたらと思います。

詳しくは芸術劇場のホームページをご覧ください。

https://toyohashi-at.jp/event/workshop.php?id=446

2021.07.05

2021.07.01

7月

雨の始まり

雨が降って地が固まることを願い

子供時代以来、私の生活に、虫かご、が現れた。

ダンゴムシを捕まえて入れたり、カミキリムシを入れたり、

バッタがはいったりと忙しい虫かごです。

田植えに行ったときにたくさんのカエルの卵やおたまじゃくしがいました。

おたまじゃくしを大量に家に連れ帰ることに。

生命力が強く、一匹も死ぬことなく着実にカエルへと成長しています。

カエルになったら自然の中へ返すルールにしています。

毎日観察しているといろんな発見があります

今までになかった視点でおもしろいです。

先月ワークショップをしたeatrip soil主催の野村友里ちゃんにインタビューして

soilらしい物語を作りました。

”たねのおうち”です。

雨も太陽も植物も動物も全て恵みです。

是非見てみてください。

https://www.youtube.com/watch?v=UsqODqinE_o

2021.06.13

2021.06.01

2021.04.20

自分らしくいること

とはどういうことなのかが近頃頭の中でぐるぐるしています

自分勝手に他者の意見や存在を否定することではない

自分の中にもうひとりの自分を作って距離を持ちつつ自分自身を観察してみる

自分を好きになり愛してあげる

自分を受け入れると他者も受け入れやすくなる

どう生きることが自分らしいのか

不確かでも進んでいく

少しづつ私の中にあるもつれを紐解いていく

全てのもつれが解けたらそれはそれで面白くないと感じている

その手前

私が生きやすくなる、そして他者に心を広げられるゆとりが出るくらいのところまで

何気なく家族が寝静まった後にテレビをつけたら、

伊藤亜紗さんと柳家喬太郎さんのインタビュー番組がやっていた。

どちらの方も特に興味を持っていた人ではなかったので番組を変えることはできたのに

なぜかそのまま見てしまった。

そうしたら次の日には伊藤亜紗さんの本を買っていた。

近頃頭の中をぐるぐるしていることと伊藤さんの本から繋がって

ぐるぐるの世界がさらに広がり

まだまだ着地点は見つけられていない

時期を同じくして友達から環世界の話を聞いた。

恥ずかしながら知らなかった。

私の中で伊藤亜紗さんと環世界が繋がった。

今必要な出来事を引き寄せている

野生のベリージャムの続編を書きつつ、

前回出版してからの約3年に私の環境で起こったことを文字にしつつ、

私自身が足りていない何かを探してもいます。

私らしくいることがうまく回っていないと気づいたのです

誰のせいでもなくただただ私自身が咀嚼できていない

そのままの私を書くことはエネルギーが入りますが繕っても致し方ないので

どんな本に着地するのか

どちらにせよ

言葉にしてみることはリハビリになります

2021.04.14

春

樹々が芽吹き、花は蕾がふくよかになり始め咲き、そして風と雨に打たれて散るものもあり

肌に触れる空気が暖かく甘い匂いを運んでくる

少し自然の多い場所を散歩していたら足元によもぎや蕗の薹が咲いていた

気を向けなければ靴で踏んでおしまい

だけどちょこっと気に留めてみるとおもしろい

もっといろんな食べられる種類の野草が足元に広がっているはず

でも知識のない私はこの2つだけを見つけて摘んで匂いを吸い込んだだけで

日常より少しだけ豊かになった

それを持ち帰り、水洗いをしてよもぎは草餅に

蕗の薹は蕗味噌やくるみと炒めてパスタのソースにしたりと

春の苦味を楽しんだ。

都会のど真ん中のビルの中で友達が畑を作っている

都会とは思えないほどのきもちのいい一角

私がわかるものだけで

パセリ、ぶどう、びわ、いちじく、ケール、レモン、ゼラニウム、セージ、ミント、フェンネル

ありとあらゆる野菜、ハーブ、果物が育っていた。

種を採取するために伸び切ったケール。てっぺんには黄色い花を咲かせている

「たべてみていいよ」

と言われたので開いて咲いてる小さな黄色い花を口に入れる

みずみずしくておいしい

甘い

蕾の花も食べてみる

プチっと弾けて中からジューシーな美味しさが口の中に広がる

ケールは葉っぱしか食べたことがなかったので新しい発見だった

「最近ミミズが生まれたんだよねー」

と友達が教えてくれた

足裏に感じる土は柔らかくフカフカしている

子供と近頃はダンゴムシ探しをしている

冬眠するダンゴムシが暖かくなりようやく活動を開始した

足元のアリも働いて忙しそうだ

春から初夏に変わる頃にこんな都会の自然を感じる場所で

植物、果物、野菜を素材に紙芝居の会をやろうと思っています。

はたらきアリのように自分の宝物をよいしょよいしょと運んで

きらきらの宝石を作るような物語と会になるように準備中です。

2021.04.07

春になって外へ出かけたい気持ちが大きくなってきました。

もちろん野外で気持ちよく動き回るのも好きですが、

想像力を掻き立てられる美術館の展示に出かけるのも大好きです。

東京都現代美術館で開催中のマーク・マンダースの展示はスケール感が大きくてユーモアもあったり内面の暗闇もあったりと清々しくアートを見たという余韻が残りました。

一方の世田谷美術館ではアアルト展を。

妄想膨らむ展示でした。

使い込まれた家具も魅力的です。

そして庭園美術館では展示はもう終わってますが、ポスター展を。

グラフィックの美しさを、紙ものの豊かさを体感しました。

春は眠っていた体も想像力も新芽のようにニョキニョキ、ウズウズしてきます。

2021.03.26

何度も繰り返し作るレシピが料理でもお菓子でも何種類かあります。

料理は料理本のままに作ることはほとんどなく、エッセンスを借りて自分色に変わっていきます

料理が好きだしすぐに自分色にアレンジしてしまいがちですが、たまに料理、お菓子本の中には、

まずはこのレシピ通りに作ってみてください

と優しい文面だけれどちょびっとドキッとする一言が添えられている本もあります。

特にお菓子はレシピに忠実な方が良いと私は思っています。

でも実際このような一言が添えられている本はその通り作ると美味しいのです。

基本がわかったら自分色に変えればいい。

ある時とても上手にキャロットケーキが焼けました。

著者の内田真美さんにもとてもおいしかったと伝えました。けれど欲を言うと無類のキャロットケーキ好きとしてはもう少し重さと言うかどっしり感がある方が好きと言う話をしました。

レシピの卵の分量を減らしたらいいですかね?と安易な質問を投げ掛けたら

全体でバランスの取れているレシピなので、どっしり感のレシピはまた別ですよ、と教えてくださりました。

が

2回目作るときに自分の感覚で150gの薄力粉のところを10gだけ全粒粉に変えてみたのです。

そうしたら何かが失敗でした。少しずっしり感は出たけれど全体のバランスとして美味しくない。

10gの粉を変えただけでは変化を感じないレシピもありますが、

彼女のレシピは相対的に何度も繰り返し作ってできたレシピなんだと改めて思いました。

何度作っても同じ味ができるレシピを生み出せることはすごいと思います。

そして何より彼女のレシピのすごいところは、材料手順が簡単であると言うこと。

子供と一緒に作ってもおおらかに受け止めてくれると言うこと

「私の家庭菓子」の中のサワークリームのビスケット、その生地を使うシナモンロール、

キャロットケーキ、とにかく美味しです。

真美さんのロールケーキのレシピも絶品です

食べた人全員が笑顔になり

”おいしい!!”となります。

「高加水生地の粉ものレッスン」のピザの生地も簡単でもちもちです

ただ毎回バター、卵などの動物性食材多めのお菓子は胃が疲れてくるので

その時は別の方のレシピで楽しんだり。

そのあたりの塩梅は臨機応変に。

内田真美さんのレシピは今の私に相性が良いみたいです。

次回はヴィクトリアケーキに挑戦してみようかなと。

2021.03.17

「おもいつきの声と色」の紙芝居ワークショップが無事に終わりました。

私たちにとっても初めてのことだったのでドキドキでしたが

参加してくださった皆さん、

緊張しながらも一枚の画用紙に筆や手を使って色を塗っていく姿は気持ちよさそうでした。

一人の女の子に手に色つけて描いてもいいよ、というと

「うーん、もう一人の私がだめっていてる」

「なんで?」

「だって…」

「気持ちいいよ」

「よし、新しい自分に出会ってみよう」

と女の子自らが決断して好きな絵の具を手につけて描き始めました

「むにゅっむにゅしてる!」

「きもちいい!」

とどんどん笑顔に解放されていく姿が印象的でした

一枚の画用紙では足りずにもっと描きたいと言ってくれた男の子もいました

3歳から8歳までの子供達の絵は年齢とともに具現化していくということも面白かったです

大人の方々は上品に戸惑いながらゆっくりと絵を仕上げていました

そして出来上がったみんなの絵を「めぐる木」の紙芝居の中に挟んで

参加人数分に膨れ上がった紙芝居を披露しました。

私たちだけで作って完結していた紙芝居に新しい風が吹いて

その日1日だけの特別な紙芝居ができました。とても素敵でした。

一つの回では子供たちが積極的で、みんなが描いた絵だけを集めて

即興紙芝居を披露してくれました。

なんだか心温まるいい時間を過ごすことができました。

こんな機会を作ってくださった木工デザイナー三谷龍二さんご夫婦に感謝です。

またこんな会をできたらと思っています。

2021.03.08

2021.02.12

長野県松本市にある「10cm」にて、

おもいつきの声と色のワークショップを開催することになりました。

絵を描き、物語を読み、一緒に紙芝居をおもいつくまま自由につくりませんか?

描いていただいた絵をご自宅で飾れるように、

木工デザイナー・三谷龍二さんが木製スタンドをつくってくださいます。

なお、開催に際しては感染症対策を徹底した上で行います。

ご協力をよろしくお願いいたします。

日時/2021年3月13日(土)、3月14日(日)

場所/10cm (長野県松本市大手2丁目4-37)

参加方法/要予約(2月14日受付開始予定)

詳細を確認の上、下記アドレス宛にお申込みください。

wood@10cm.biz

※詳細は決まり次第、10cmホームページもしくはインスタグラムにてお知らせします。

主催/10cm

写真/黄瀬麻以

2021.02.01

ひとりでエコなことをやろうとすると無理が出てくるし何から始めたらいいのかわからない

着なくなった洋服を次の人に譲る、売る

食べ残しをしない

壊れたものを直す

日常にもささやかなアクションだけどできることがある

去年の暮れ

知人のthe little shop of flowersというお花屋さんを営んでいる女性のインスタで

廃棄されてしまう花や葉や茎の部分から抽出される色で服を染め直しませんか?

という投稿が目に止まった

私は彼女のセンスが大好きなので自分の服を持って彼女に会いに行った

その時預けた服が生き返って私の手元に戻ってきた

捨てられてしまう花から出た色とは思えない優しい深みのある緑色

季節が暖かくなったらこの服を着よう

新しいこの服との時間が始まる日を心待ちにしよう

ちょっとウキウキした2月の始まりでした

2021.01.29

紙芝居のことをすこし

去年から不定期に始めた紙芝居

画家の平松麻さんとなにか創作したいとおもって始まりました。

子供を持つまで紙芝居は子供のものだと思っていたし、紙芝居に触れる機会はありませんでした。

図書館で絵本を見ていた時に、紙芝居が目に止まりました。

”たまには絵本ではなく紙芝居を借りてみよう”

と思いついでに舞台と呼ばれる紙芝居の枠も借りて帰りました。

いつもと勝手が違うことに子供は戸惑います

正面に座って見るのが紙芝居だけど、絵本の感覚で私の隣に座って私の読む側(紙芝居の裏側)を

見ようとします。正面の絵を見る人が誰もいない状態で紙芝居が進んでいきました。

その感覚にもびっくりしました。

でも絵本は隣で同じ方向を向いて読んだり見たりしてるからだよなと。

正面に座って見ることを覚え、次は読んでみたいとなり、今では文字は読めないので、

私が読んだ物語を暗記しつつ絵から想像する一度しかできないオリジナルの物語を読んでくれたり

するようになりました。

時には自分で描いた絵を集めて、紙芝居始めるよー、と、完全にオリジナルの紙芝居を

見せてくれることもあります。

そのぐらい柔軟で自由なものが紙芝居なんだなと。

紙+芝居=紙芝居

原画の紙芝居も既存のものではなかなかないので贅沢かもしれません。

絵の具の乾いた時の紙の歪みもそのままなので案外、物語を進めていくのに手間取ったりします。

でもそれも手作りのよさ。若干引くのに手間取って物語がぷつっと途切れてもそれも

ご愛嬌ということで。

回を重ねるごとに紙芝居の引き方も研究してみたり。

紙に書いてあればいいと考えればマッチ箱でも巨大な模造紙でもなんでも紙芝居になる。

決まり事はないので子供大人の区別もなく

時に即興で、時にじっくり丁寧に作って行けたらいいなと思っています。

どんな職業も同じだとは思うけど、立ち止まってもしょうがないと思い

紙芝居は私にとっては芝居の稽古のような、想像力の訓練のような時間です。

何より制作時間が楽しい。

稽古してるみたいな感覚です。

私たちは動画で発信するのが目的で紙芝居を制作しているわけではありません。

近い未来にいろんな方と一緒に作って読むということをしたいと思っています。

作ることの楽しさを共有できる時間が持てることを目標に。

写真/西塁

2021.01.17

いま、風が吹いている

スパイラルで開催中の向田邦子展へ

背の高い鉄塔からハラハラと一枚の紙が落ちてきた

ふっと拾ってみたら

家族も同じなのだ。事が起きた時、静かにしていれば平和だが、誰かが感情に走って大きな声を出すと、

傷口はパックリと口をあける。

ドラマ「家族熱」より

と向田さんの言葉が書いてあった。

家族っていつまでもどこまでも家族で、感情は伝染して…

2021.01.11